입력

수정

경제학 분야, 성차별 존재 성역할 고정관념 영향 커 경제 전문가 선정 시 객관적 기준 적용부터

경제학은 합리성과 효율성을 중시한다고 하지만 중대한 모순으로 스스로를 갉아 먹고 있다. 바로 구조화된 성차별이다. 이는 도덕적 실패에 그치지 않고 재능을 낭비하고 정책 결정과 경제 성장을 방해하는 시장 실패로 연결된다.

경제학 분야, 성차별 심각

옥스퍼드 대학교를 최우등으로 졸업하고 런던 경제대학원(London School Of Economics, 이상 LSE)을 졸업한 여성이 있다. 고급 경제학 이론을 섭렵했지만 미디어에서는 경제학자가 아닌 ‘회계사’로 소개된다. 그런데 이는 한 번의 실수가 아니라 여성의 전문성이 습관적으로 무시되는 사례 가운데 하나다. 남성 동료들에 준하거나 더 높은 기준을 충족시킨 여성들에게 왜 이런 일이 일어날까?

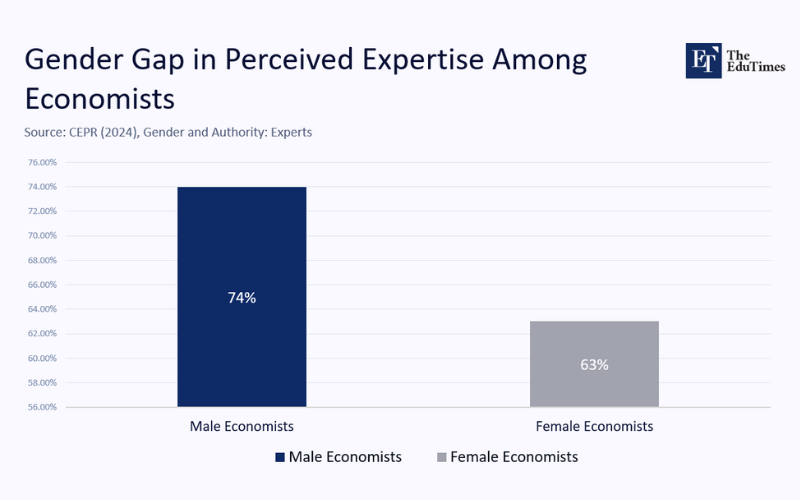

연구에 따르면 동일한 자격을 갖춘 여성들이 전문가로 인식될 확률이 남성에 비해 9~12%P 낮다고 한다. 편견은 학계가 인정하는 가장 어려운 관문을 통과한 후에도 지속된다. 예를 들어 LSE에서도 여성이 소수에 속하는 것은 맞지만 과정을 마친 여성들이 중요한 정책 토론에서 발언하는 모습은 더욱 보기 어렵다. 역량이 증명된 후에도 저평가가 지속되는 것이다.

주: 남성 경제학자(좌측), 여성 경제학자(우측)

여성 경제학자 무시로 인한 경제적 피해 ‘13조 원’ 넘어

여성 경제학자에 대한 무시의 대가는 크다. 경제학에서 권위를 인정받은 이들에게는 자문역이나 대중 발언의 기회, 주요 정책 결정의 권한이 주어진다. 또한 인지도가 높은 경제학자는 경력이 끝날 때까지 평균 20% 높은 소득을 올린다고 한다. OECD 국가 내 주요 경제학자가 15,000명 있고 30%가 여성이라고 가정하면 이들이 겪는 직접적 손실과 경제적 비효율에 따른 피해 규모는 85억 유로(13조7,600억원)를 넘는 것으로 추산된다. 해당 수치는 노동 경제 전문가가 핵심 위원회에서 배제되거나 금융 전문가가 금융 위기 대응팀에서 제외되는 등으로 발생하는 정책 오류는 고려하지 않았다.

그렇다면 여성 경제학자에 대한 편견의 이유는 뭘까? 먼저 사회심리학자들이 역할 일치 편향(role congruity bias)이라고 부르는 현상이 있다. 쉽게 말해 복잡한 수학적 분석의 권위자라고 하면 남성을 떠올린다는 것이다. 그래서 고급 경제학 지식을 설파하는 여성에게 존중보다는 불편함과 불신감을 갖게 된다.

미디어 노출이 복리이자처럼 작용하는 것도 문제다. 초기에 인지도가 낮으면 방송에 나설 기회가 주어지지 않고 상대적 영향력은 계속 줄어들게 된다. 또 동일한 학위가 성별에 따라 다른 인상을 심어주는 문제도 있다. 남성 이름 뒤에 붙은 박사 학위가 ‘거시경제학적 전문성’을 나타내는 데 반해 여성 이름 뒤의 동일한 학위는 ‘사무직 적합성’을 말해 주는 식이다.

경제 전문가 선정 시 ‘객관적 기준’ 도입해야

따라서 여성 인지도를 높이자는 식의 구호는 필요 없고 구조적인 개선이 필요하다. 먼저 미디어는 연구 성과를 판단할 수 있는 학위를 기반으로 전문가를 소개할 필요가 있다. 또 전문가 선정에 있어 학문적 영향력, 논문 인용 횟수, 연구 협업 기관 등 투명하고 수치화가 가능한 기준이 인맥이나 미디어 경험 등에 우선해야 한다. 최종 단계 전까지 후보자 신원을 비밀로 하는 방식도 높은 기준을 유지하면서 소외된 인재를 발굴하는 방법이다.

대학은 수학 및 이론 집중 과정을 개설해 경제학 분야 진출의 기회를 넓혀줄 필요도 있다. 중앙은행을 포함한 공공 기관들도 통화정책 발표 시 자문위원회 구성에 대해 공개해야 한다. 투명성이 문제를 해결하는 중요한 요소다.

LSE가 제공하는 고급 경제학 과정에서는 실력이 객관적으로 인정되는 편이다. 학생들은 성별에 관계없이 어려운 시험에서 최고 성적을 기록한 동료를 존경한다. 하지만 학교 문을 나서면 대중의 인식은 아직 구시대적 편견에 기울어 있다. 한편 본 주제에 대한 연구는 여성에 대한 편견이 인종, 언어, 국적 등의 요소와 맞물렸을 때 어떠한 상승효과를 발휘하는지까지 나아갈 필요가 있다. 미디어나 정책 결정에 있어 인공지능(AI)을 활용해 전문가를 선정하는 경우도 늘어나고 있어 이에 대한 검증도 시급하다. 적어도 기존 차별을 영속화하는 일은 막아야 하기 때문이다.

경제학은 최대 효용을 위해 희소한 자원을 배분하는 학문이며 인적 자원은 가장 희소한 자원에 속한다. 미래 정책을 결정할 전문가 선정 과정에 편견을 개입시키는 일은 차별에서 그치지 않고 합리성이라는 본분을 저버리는 일이다.

원문의 저자는 한스 헨릭 시베르센(Hans Henrik Sievertsen) 브리스톨 대학교(University of Bristol) 부교수 외 1명입니다. 영어 원문 기사는 Gender and the authority of experts | CEPR에 게재돼 있습니다.