[딥폴리시] 체류권 얻은 결혼, 제도 변화에 따른 해체

입력

수정

제도 따라 늘고 줄어든 국제결혼의 흐름 영주권 요건 사라지자 혼인 해체 가속 정책 변화에 따라 움직인 결혼 시장의 구조적 반응

본 기사는 The Economy 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다.

이탈리아의 국제결혼 중 상당수가 ‘예고된 이혼’으로 귀결되고 있다. 겉으로 보기엔 특이 사례처럼 보일 수 있지만, 실제로는 제도가 유도한 구조적 결과에 가깝다. 2023년 이탈리아에서 외국 국적자가 포함된 결혼은 총 2만 9,732건. 그러나 유럽연합(EU)이 동유럽 국가들을 대거 받아들인 2004~2008년 사이 이뤄진 국제결혼 중 43%는 2024년 중반까지 법적 이혼에 이르렀다. 이탈리아 남성과 루마니아 여성의 결혼은 그보다 더 심각해, 이혼율이 58%에 달했다.

루마니아가 EU에 가입하기 전까지만 해도 루마니아 여성은 제3국 출신으로 간주돼, 이탈리아 시민과의 결혼을 통해서만 체류 자격을 얻을 수 있었다. 하지만 EU 가입 이후에는 자동으로 시민권과 이동권을 부여받으면서 결혼의 제도적 필요성이 사라졌다. 감정이 식어서가 아니라, 제도가 제공하던 인센티브가 사라졌기 때문에 결혼이 해체된 것이다.

서류로 맺고 제도로 갈라진 결혼

실제로 이탈리아에선 결혼이 일종의 체류 수단으로 기능해 왔다. 1998~2006년 동안 이탈리아 내무부는 이탈리아 시민과의 결혼을 근거로 한 가족 재결합 비자(family reunification visa) 14만 5,000건을 발급했다.

2007년 루마니아와 불가리아의 EU 가입 이후 상황은 바뀌었다. 시민권과 체류권이 자동 보장되면서 비자 체계 자체가 무의미해졌고, 결혼을 통해 얻어야 할 제도적 보상도 사라졌다. 유로스타트(Eurostat)의 ‘2024년 혼인 및 이혼 통계’에 따르면, 2009년 이탈리아의 국제결혼 이혼율은 인구 1,000명당 2.4건으로 정점을 찍은 뒤 2015년엔 1.6건으로 하락했다. 제도 악용 가능성이 줄면서 자연히 이혼율도 감소한 것이다.

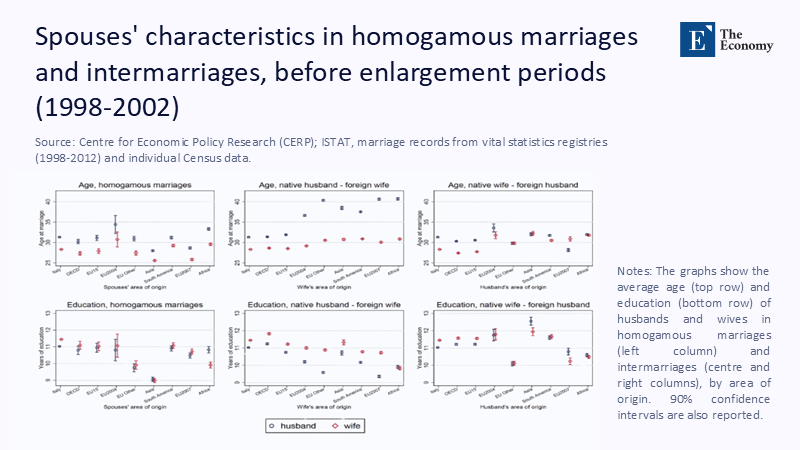

주: 배우자 출신 지역(X축), 나이(상단 Y축), 교육 수준(하단 Y축)/동질혼, 내국인 남편-외국인 아내, 내국인 아내-외국인 남편(좌측부터)

이탈리아, 가장 뚜렷했던 이혼 반응

EU확대의 영향은 이탈리아 사례에서 가장 뚜렷하게 나타난다. 2006년 루마니아 여성과 이탈리아 남성 간 결혼은 6,812건으로 정점을 찍었고, 2023년엔 2,500건 이하로 떨어졌다. 평균 혼인 지속 기간은 6.3년으로, 이는 과거 영주권 요건이었던 5년과 거의 일치한다. 이탈리아 통계청(Istat)에 따르면, 두 국적 간 이혼은 2008년 4,112건에서 2023년 1,704건으로 59% 감소했다. 필요가 사라지자, 결혼도 줄었다. 이 관계에서 핵심 변수는 감정이 아니라 체류 자격이었다.

우크라이나 여성과 이탈리아 남성 간 결혼에서도 유사한 패턴이 반복됐다. 2017년 우크라이나 국민에 대한 무비자 입국이 허용되자, 2018~2021년 사이 이혼 신청이 31% 증가했다가 이후 다시 안정세로 돌아섰다. 제도의 변화가 인간관계에 어떤 결과를 낳는지 국적에 상관없이 비슷한 방식으로 나타난 것이다.

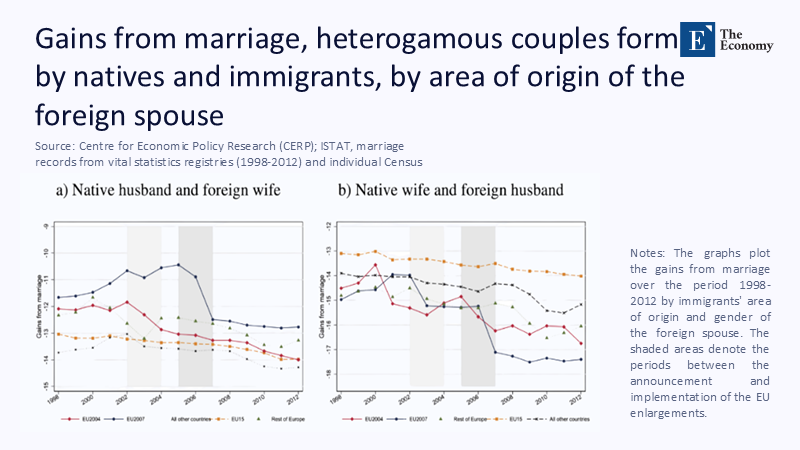

주: 연도(X축), 결혼으로 인한 상대적 이익(Y축)/내국인 남편-외국인 아내, 내국인 아내-외국인 남편(좌측부터)

프랑스, 제도 장치로 충격 완화

프랑스도 흐름은 유사했지만, 충격의 강도는 상대적으로 작았다. 프랑스 통계청(Insee)에 따르면, 2023년 외국인과의 결혼은 전체 혼인의 14.4%(3만 4,800건)를 차지했다. 그러나 동유럽 출신 여성이 포함된 이혼 건수는 2014년부터 2023년까지 22% 감소했다.

프랑스에선 혼인 신고 전 요구되는 ‘관습 증명서(certificate de coutume)’, 조건부 체류 허가, 이혼 정보의 인구 등록 통합 등 복수의 행정 장치가 일정 부분 완충 역할을 했다. 그럼에도 EU 확대 이후 나타난 결혼 해체 흐름까지는 완전히 막지 못했다. 루마니아 여성과 프랑스 남성 간의 이혼은 2010년 2,260건에서 2023년 1,150건으로 줄었으며, 인구 규모를 고려하면 이탈리아와 유사한 감소세다.

결국 제도가 보장한 자유로운 이동권이 결혼의 지속성을 약화시킨다는 점에서, 두 나라는 같은 결론에 도달했다. 문제는 문화적 차이가 아니라, 제도가 만들어낸 이해관계에 있었다.

미국의 결혼제도 비교

비슷한 구조는 대서양 건너 미국에서도 관찰된다. 2024회계연도 미국 안보수사국(Homeland Security Investigations)은 위장 결혼 혐의로 328건을 기소했다. 같은 해 가족 기반 영주권 발급은 55만 3,000건에 달했기 때문에, 기소 건수는 미미한 수준이었다. 2025년에는 샌디에이고에서 6년간 600건의 위장 결혼을 중개한 브로커 조직이 적발되기도 했다. 단일 사건 규모는 컸지만, 제도 자체에는 큰 영향을 주지 않았다.

미국 사례는 한 가지 점을 분명히 보여준다. 시민권이 노동시장 진입을 가능케 하는 환경에선, 결혼이 제도 접근 수단으로 기능할 수 있다는 사실이다. 다만 미국은 2년의 조건부 영주권 기간과 대면 인터뷰 등을 통해 어느 정도 제한을 두고 있다. 반면 EU는 양측 모두 시민권자일 경우, 결혼과 동시에 상호 체류와 이동 권한이 즉시 보장된다. 규제가 느슨할수록 제도적 활용도는 커질 수밖에 없다.

예외가 아닌 예측에 맞춰야

이 같은 흐름은 예외가 아니라 예측할 수 있는 결과다. 그렇다면 제도도 그 예측에 기반해야 한다. 국경 이동이 자유로운 환경일수록, 결혼을 통한 체류권 취득에 유예 기간과 실거주 검증 절차 같은 최소한의 장치를 마련해야 한다. 복지 수급 자격도 단순한 혼인 여부가 아닌 실제 동거 기간에 따라 부여돼야 한다. 시민권만 얻고 이혼하는 구조를 줄이려면, 법적 유인을 바꾸는 수밖에 없다.

일부에서는 과도한 개입이나 인종 편향으로 이어질 수 있다고 우려하지만, 현실에서는 이미 SNS 제보나 현장 조사 같은 비공식 감시가 이뤄지고 있다. 오히려 기준과 기한이 명확한 제도화가 더 공정하고 예측할 수 있는 방식이다.

준비 없는 제도

법적 비대칭에 기반한 결혼은 국경이 기회를 제공하는 한 계속 반복될 수밖에 없다. 개인의 선택을 법으로 억제할 수는 없지만, 제도는 그 선택이 작동할 시점을 미리 감지하고 조율할 수 있어야 한다. 유예 기간, 실거주 검증, 복지 수급 연동 기준 같은 장치는 통제가 아니라 현실 대응이다. 이 흐름은 갑작스러운 것이 아니다. 통계는 이미 오래전부터 같은 방향을 가리켰다. 지금 문제는 이혼이 아니다. 알고도 아무 조치를 하지 않는 제도 자체다.

본 연구 기사의 원문은 Paper Vows, Predictable Break‑Ups: How EU Enlargement Turned Mixed Marriage into a Temporary Visa Strategy | The Economy를 참고해 주시기 바랍니다. 2차 저작물의 저작권은 The Economy Research를 운영 중인 The Gordon Institute of Artificial Intelligence에 있습니다.