[동아시아포럼] ‘지정학적 패권’ 둘러싼 중일의 ‘개발 원조 경쟁’

입력

수정

인도태평양 원조 둘러싼 ‘중일 경쟁’ 본격화 군사적 목적 결부한 지정학적 대결로 확대 “중국의 규모냐, 일본의 신뢰냐”

본 기사는 VoxEU–CEPR(경제정책연구센터)의 칼럼을 The Economy 편집팀이 재작성한 것입니다. 원문 분석을 참조해 해석과 논평을 추가했으며 본 기사에 제시된 견해는 VoxEU 및 CEPR과 반드시 일치하지 않음을 밝힙니다.

서구의 원조가 인도태평양을 떠나면서 빈자리를 차지하기 위한 새로운 경쟁이 펼쳐지고 있다. 미국이 글로벌 개발 원조 규모를 줄이고 유럽이 국방 예산 증액에 집중하는 사이 중국과 일본이 대규모 예산을 들고 영향력 확보에 나선 것이다. 양국의 경쟁은 기반 시설 건설과 정치적 함의, 군사적 목적이 뒤섞인 지정학적 대결로 치닫고 있다.

중국 대 일본, ‘개발 원조 경쟁’

미국이 2023~2025년 연방 예산 삭감 과정에서 국제개발청(U.S. Agency for International Development, USAID)의 기능을 대폭 줄이면서 개발 원조 예산이 연간 60억 달러(약 8조3천억원)씩 부족해졌다. 이는 연쇄 효과로 이어져 남아시아 및 동남아시아 지역의 UN 기구 축소로까지 이어졌다. 동시에 유럽 원조의 상당 부분은 늘어난 방위 수요를 채우는 데 할애되고 있다. 실제로 작년 유럽연합(EU)의 방위 예산은 12% 가까이 증가해 글로벌 게이트웨이(Global Gateway, 디지털, 기후 및 에너지, 교통, 건강, 교육 및 연구 등 투자 지원을 위한 EU 프로그램) 프로젝트가 예산 부족에 시달리고 있다.

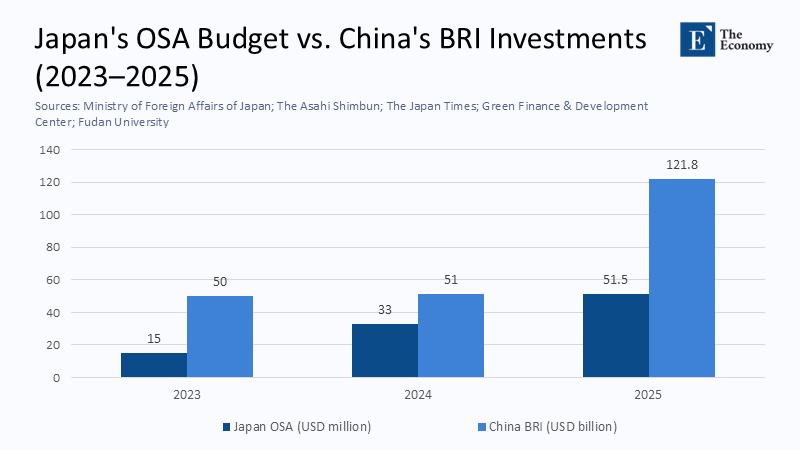

이 진공 상태를 중국과 일본이 각기 다른 장점을 가지고 뛰어들었다. 작년에 중국은 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative, BRI)의 규모를 1,218억 달러(약 169조원)까지 확대했는데 이 중 700억 달러(약 97조원)가 기반 시설 건설 프로젝트다. 일본은 보다 구체적인 두 가지 목표에 집중한다. 기존의 공적개발원조(Official Development Assistance, ODA)도 있지만 공적안보지원(Official Security Assistance, OSA)에 대한 관심도 숨기지 않는다. 실제로 일본의 개발원조 집행액은 140억 달러(약 19조5천억원) 규모를 일정하게 유지하고 있지만 안보 지원 규모는 빠르게 확대되고 있다. 올해 예산도 60% 증액한 것으로 알려졌다.

양국 모두 ‘경제 지원’에 ‘군사적 목적’ 결합

일본의 지원 정책은 상호운용성(interoperability)과 전쟁 억지력 강화에 방점을 둔다. 필리핀에 제공한 해안감시 레이더나 몽골의 방공 시스템, 팔라완섬에 설치한 감시 시설은 모두 미국 및 호주의 군사 네트워크와 연동돼 특별한 군사력 증강 없이 우방국 간 정보 공유를 확대하는 데 기여했다.

일본의 자금 지원 규모는 중국의 일대일로와 비교해 1/8 수준으로 작지만 대출 조건은 수혜국에 더 유리하다. 일본의 중진국 대상 대출의 양허율(concessional element, 대출 액면가와 부채 상환금 현재 가치 간의 차이)은 45%에 가까워 26%의 중국보다 훨씬 높다. 대표적인 사례를 보면 일본이 스리랑카에 대한 25억 달러(약 3조5천억원)의 부채 상환 기간 조정을 너그럽게 마무리한 반면 중국은 시간만 길게 끌며 큰 도움은 주지 않았다. 수혜국 재무부 관료들도 일본 원조의 매력을 느끼고 있다. 규모는 크지 않지만 안전하고 정치적 영향도 적으며 지속 가능해 보인다.

주: 일본(짙은 청색), 중국(청색)

일본은 전략적 목표도 숨기지 않는다. 수비크만(Subic Bay) 항만 시설이나 팔라완섬의 항공관제 시스템은 민간 시설이라고 하지만 군사적 목적으로 사용할 수 있다. 부두를 보강해 상륙정의 진입이 가능하고 방공 레이더는 해양 감시 네트워크에 직접 연결된다. 이러한 민군 겸용(dual-use) 장비는 일본이 병력 배치 없이 영향력을 증대하도록 하는 한편 수혜국들은 노골적인 군비 증강 없이 안보를 강화해 주는 일석이조의 효과를 발휘한다.

중국도 군사적 목적을 염두에 두는 것은 마찬가지다. ‘라오스-중국 철도’는 여행객들에게도 좋지만 유사시 군사적 목적의 통행로로 사용할 수 있다. 중국이 보조금과 대출을 혼합한 자금 지원으로 확장한 캄보디아의 림 해군 기지(Ream Naval Base)는 군사적 야욕으로 비쳐 베트남을 긴장시키기도 했다. 기반 시설 건설이 경제 개발 목적만이 아닌 것은 이제 모두가 알고 있다.

일본, ‘신뢰성’ 앞세워 투자 대비 ‘높은 효율’

중국 원조는 국제사회의 비판에서 자유롭지 않다. 전범국 일본의 군사 연계 프로그램보다 자국의 원조가 평화 지향적이라고 주장하지만 일대일로를 둘러싼 환경 논란은 이미지에 타격을 입히기에 충분했다. 작년 조사에 따르면 동남아시아 국가 연합(ASEAN, 이하 아세안) 엘리트 집단 사이에서 중국의 경제 리더십에 대한 신뢰도는 2019년 54%에서 38%로 하락했다.

하지만 일본은 61%를 굳건히 지키고 있다. 결국 일본의 강점은 자금 규모보다 신뢰성에 기반을 둔 셈이다. 어쨌든 유럽의 원조가 인도태평양에서 자취를 감추며 아세안 국가들은 중국의 규모와 일본의 신뢰성 사이에서 양자택일을 해야 하는 상황이 됐다.

그런데 일본이 2,200만 달러(약 306억원)를 들여 필리핀에 설치한 레이더 시스템이 수십억 달러를 들인 중국의 관개 시설보다 전략적 억지 효과 면에서 더 유용한 듯하다. 수혜국에는 일본의 저비용 시스템이 중국이 제공한 대규모 기반 시설보다 유용하고 안정적으로 받아들여지는 것을 보면 일본의 투자 대비 효율이 훨씬 높다고도 할 수 있다.

주: 일본(짙은 청색), 중국(청색)

수혜국들, 양국 경쟁 활용해 ‘협상력 키워’

한편 인도태평양 국가들은 양국의 경쟁을 이용해 협상력을 키우고 있다. 캄보디아는 항만 시설에 대한 일본의 관심을 이용해 더 나은 조건의 중국 투자를 유치했고 피지는 제도 개선을 요구하는 일본의 기후 지원금을 포기하고 까다롭지 않은 중국 자금을 선택했다.

일본의 원조는 요구조건이 많지만 명확하고 중국은 불투명하지만 덜 까다롭다는 차이를 모두가 깨닫고 있다. 중국과 일본 역시 각자의 약점을 파악하고 보완 노력을 기울이는 중이다.

이제 전쟁 억지력은 미사일이나 함대만으로 만들어지지 않는다. 인도태평양의 안보는 사회 기반 시설과 정치적 영향력, 개발 원조 위에 구축되고 있다. 그리고 일본이냐 중국이냐의 양자택일 말고 ‘균형 잡기의 기술’이 더 큰 보장을 약속할 것으로 보인다.

원문의 저자는 사디아 라흐만(Sadia Rahman) 말라야 대학교(Universiti Malaya) 강사입니다. 영어 원문 기사는 China’s economic pivot invites global recalibration | EAST ASIA FORUM에 게재돼 있습니다.