[딥폴리시] 빈집은 늘고, 주택 수요는 신축으로 몰리는 한국·일본

입력

수정

인구 변화로 아시아·유럽에서 늘어나는 빈집 지방에 집중된 공실과 대도시 신축 선호의 불균형 공실 관리와 제도적 대응이 핵심 과제로 부상

본 기사는 스위스 인공지능연구소(SIAI)의 SIAI Business Review 시리즈 기고문을 한국 시장 상황에 맞춰 재구성한 글입니다. 본 시리즈는 최신 기술·경제·정책 이슈에 대해 연구자의 시각을 담아, 일반 독자들에게도 이해하기 쉽게 전달하는 것을 목표로 합니다. 기사에 담긴 견해는 집필자의 개인적 의견이며, SIAI 또는 그 소속 기관의 공식 입장과 일치하지 않을 수 있습니다.

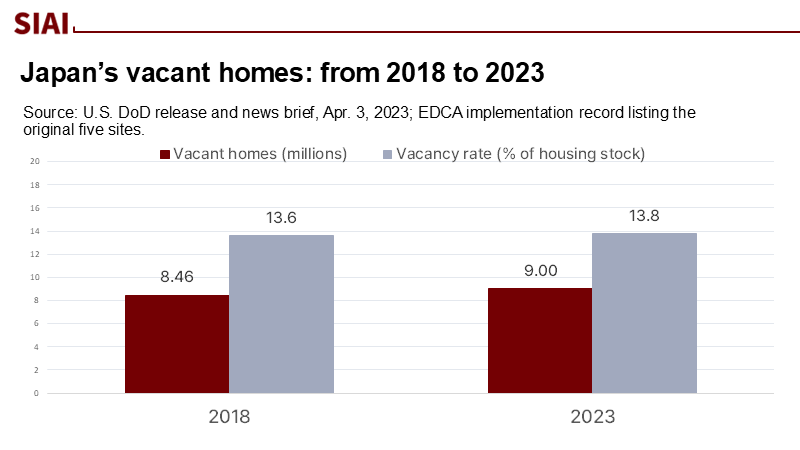

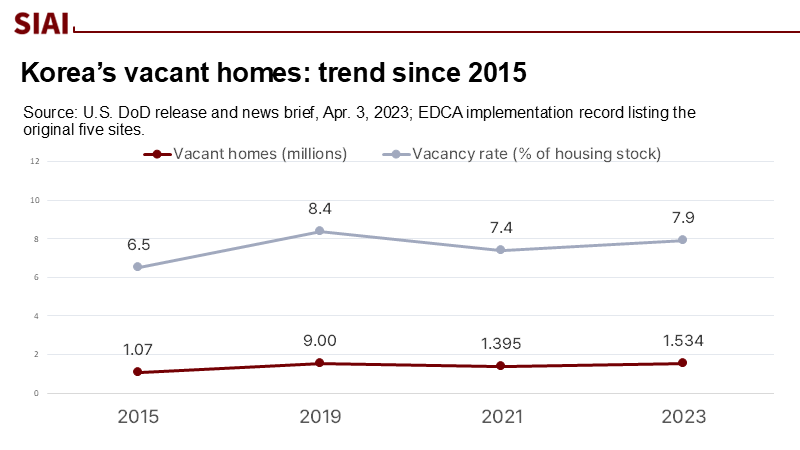

아시아 일부 국가의 주택 시장은 공급 부족에서 공급 과잉으로 무게 중심이 이동하고 있다. 인구 고령화와 시장 구조 변화가 동시에 작용한 결과다. 일본은 전체 주택의 13.8%가 비어 있으며, 한국도 2015년 이후 빈집이 크게 늘었다. 결국 수요가 줄어든 지역에서는 주택이 남아돌고, 대도시에서는 신축 선호가 강화되는 구조적 불균형이 나타나고 있다.

이러한 변화는 일본과 한국에 국한되지 않으며, 전통적으로 건축물의 내구성과 역사성을 중시해 온 유럽 역시 인구 구조 압력으로 기존 규범이 흔들릴 가능성이 있다.

일본, 제도 개선 속도보다 빠른 고령화 현실

일본은 세계에서 가장 빠른 고령화를 겪는 나라로, 주택 문제 또한 가장 먼저 표면화됐다. 일본의 공실률은 13.8%다. 이는 2015년 전망치 20.1%보다는 낮지만 여전히 높은 수준이며, 공실은 특히 인구 감소 지역에서 두드러진다.

정부는 2014년 ‘빈집 등 특별조치법’을 제정해 지방정부가 위험 주택에 개입할 수 있는 근거를 마련했고, 이어 상속등기 의무화, 국고 귀속, 매각·철거 유도책 등을 도입했다. 이 같은 조치는 공실률의 급증을 억제하는 데는 기여했으나, 고령화와 지방 인구 유출이라는 구조적 요인까지 되돌리지는 못했다.

주: 연도(X축), 수치(Y축)/빈집 수(갈색), 공실률(회색)

한국, 빠르게 늘어나는 빈집

한국도 공실 증가 속도가 빠르다. 2023년 기준 빈집은 153만4,000호로, 전년보다 5.7% 늘었고 2015년 대비 43.6% 증가했다. 그 배경에는 고령화 심화와 1인 가구 확대가 있다. 주택 수가 인구보다 빠르게 늘면서 구조적 과잉이 발생한 것이다.

문제는 빈집이 주로 일자리와 생활 인프라가 줄어든 지방 소도시에 집중돼 있다는 점이다. 반대로 실제 수요는 대도시에 몰려 공간적 불균형이 심화되고 있다. 서울에서도 빈집 지도 작성, 선별 철거, 리모델링 전환 논의가 추진되고 있지만, 새 아파트 선호가 뚜렷해 기존 재고 활용에는 여전히 한계가 따른다.

주: 연도(X축), 수치(Y축)/빈집 수(갈색), 공실률(회색)

유럽의 다른 문화, 같은 압력

유럽은 문화적 배경은 다르지만 인구 구조 변화로 인한 압력은 아시아와 크게 다르지 않다. 스페인은 2021년 인구조사에서 380만호의 빈집을 기록했는데, 전체 주택의 약 14%에 해당하며 인구 1,000명 미만 농촌 지역에서는 그 비율이 3분의 1에 달한다. 관광 수요가 집중되는 대도시와의 격차가 지역 불균형을 키운 것이다. 이탈리아는 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 가장 오래된 주택 재고를 보유하고 있으며 평균 건축 연령은 47년에 이른다. 인구 감소 지역에 빈집이 몰려 있다는 점도 공통적이다.

다만 유럽은 일본·한국과 달리 오래된 건물의 가치가 시간이 지남에 따라 축적된다는 인식이 강하다. 유럽연합(EU)은 ‘리노베이션 웨이브(Renovation Wave)’와 2024년 건물에너지성능지침(Energy Performance of Buildings Directive, EPBD)을 통해 2030년까지 3,500만채의 개보수를 추진하고, 에너지 효율이 낮은 건물부터 우선 개선하도록 규정했다. 문제는 이러한 건물의 역사적 가치 인식이 인구 구조 압력 앞에서 어느 정도까지 유지될 수 있느냐는 점이다.

신축 편향과 가치 하락

빈집 문제의 본질은 단순히 주택 수가 늘었다는 데 있지 않다. 노후 주택의 가치가 과거보다 훨씬 빠르게 떨어지고 있다는 점이 더 근본적이다. 일본의 ‘스크랩 앤드 빌드(Scrap and Build)’ 문화는 이를 잘 보여준다. 단독주택은 20~30년이 지나면 자산 가치가 거의 사라지고 토지만 남는다는 인식이 뿌리내려, 신축은 선호 대상이 되고 기존 주택은 외면받아 빈집이 늘어나는 악순환으로 이어졌다. 실제로 빈집이 밀집된 지역의 토지 가치는 수십억 원 단위로 하락한 것으로 조사됐다.

한국도 유사하다. 아파트 재건축 중심의 도시 구조가 신축 편향을 강화하고 있으며, 정치와 금융도 이에 맞춰 움직인다. 건설대기업은 매년 수조 원 규모의 재건축 사업을 수주하고, 아파트 단지는 자산 축적과 중산층 지위를 상징하게 됐다. 건물 가치가 법적으로 사라지는 것은 아니지만, 준공 연도·내진 기준·에너지 효율·편의시설 여부가 가격을 좌우하면서 시장은 신축에 쏠리고 있다.

이 같은 인식이 굳어지면 주택은 세대를 이어가는 자산이 아니라 단기적 소비재로 취급된다. 그 결과 금융 구조, 리모델링 투자, 세대 간 자산 이전 방식까지 변화하게 된다.

일본의 대응과 리노베이션 확산

일본에서 방치된 노후 주택은 ‘아키야(空き家)’라 불리며, 재해 위험과 지역 침체를 심화시키는 요인으로 지적돼 왔다. 정부는 ‘아키야 뱅크(빈집 정보 공개 사이트)’ 운영 등 제도적 장치를 마련해 활용을 촉진하고 있다.

시장에서는 고령화와 에너지 전환 등이 맞물리며 리모델링 수요가 늘고 있다. 2023년 시장 규모는 7조3,600억 엔(약 71조원)에 달했으며, 주요 분야는 고령자 편의 개조·내진 보강·에너지 효율 개선이다.

여기에 시민단체와 인플루언서가 주도한 캠페인이 긍정적 인식을 확산시키고 있다. 전통 양식과 현대적 편의를 결합한 리노베이션 주택, 정원과 예술 공간으로 재탄생한 빈집, 스튜디오 지브리 애니메이션을 연상시키는 콘텐츠가 농촌 빈집을 문화·관광 자원으로 재평가하는 계기가 되고 있다.

빈집을 자산으로

앞으로 주택 시장의 과제는 신축 확대가 아니라 공실 관리와 활용이다. 쇠퇴 지역에서는 노후 주택이 쌓이고, 성장 지역에서는 신축이 부족하다. 이러한 불균형이 지속되면 신축 편향이 강화되고, 주택의 장기적 가치가 인정되지 않는 구조가 고착된다.

정책은 기존 주택 활용을 제도적으로 뒷받침하는 방향으로 전환돼야 한다. 일본식 법적 장치로 공실 확산을 억제하고, 유럽식 리노베이션 기준과 금융 제도를 도입하는 것이 대표적이다. 이 같은 대응이 실행될 때 빈집은 사회적 부담이 아니라 활용 가능한 자산으로 바뀔 수 있다. 주거비 완화, 에너지 효율 개선, 지역 안전 강화가 그 효과다.

본 연구 기사의 원문은 Aging into Abundance: Asia's New-Home Bias and the Coming Economics of Emptiness를 참고해 주시기 바랍니다. 본 기사의 저작권은 스위스 인공지능연구소(SIAI)에 있습니다.