입력

수정

정부, 한국형 리츠 제도화 위해 연구용역 발주 금융당국은 '지분형 주택금융' 도입 방안 모색 공유형 모기지 실패 사례에서 보완점 찾아내야

국토교통부가 ‘한국형 리츠(REITs·부동산투자회사)’ 도입을 위한 준비 작업에 나섰다. 반전세 형태의 임대차 상품을 새롭게 도입, 시장 실수요자들의 과도한 대출 의존도를 낮추겠다는 구상이다.

'한국형 리츠' 주목하는 국토부

7일 국토부에 따르면 국토부는 조만간 한국형 리츠의 제도화 방안을 모색하기 위해 ‘리츠를 통한 주택 소유 및 임대차 활성화 방안’ 연구용역을 발주할 예정이다. 국토부는 “한국은행이 주택담보대출 등 가계부채 축소를 위해 리츠 방식의 민간임대주택 공급 모델을 제안했지만, 실제 시장에서 출시 가능한 모델이 나오려면 다각적 제도 개선과 지원이 필요해 후속 연구를 진행하고자 한다”고 밝혔다.

지난해 11월 한은이 제안한 ‘한국형 리츠’는 리츠 투자금이 보증금인 일종의 반전세 형태다. 입주자가 돈을 모아 리츠 투자금을 늘리면 월세를 줄일 수 있으며, 매도 제한 기간 이후에는 리츠 지분을 팔아 시세 차익도 기대할 수 있다. 예를 들어 10억원짜리 서울 아파트에 보증금 1억원, 월세 250만원 조건으로 2년 거주한 뒤 이사하면 일반적으로 1억원을 돌려받는다. 하지만 한국형 리츠 제도가 도입되면 같은 조건하에 리츠 투자 지분 1억원에 집값 상승분을 반영해 자금을 돌려받을 수 있다.

문제는 한국형 리츠가 수익 구조를 갖추기 위해서는 ‘충분한 임대료’를 받을 수 있어야 한다는 점이다. 업계는 현행 전세 제도 아래서는 임대료 확보와 시장 형성이 사실상 어렵다고 보고 있다. 이에 따라 국토부는 연구용역을 통해 서울 서초구 서리풀 지구 같은 신규택지 공급 물량을 리츠에 할인 매각하거나, 재건축 용적률 상향 인센티브로 나온 임대주택 물량을 리츠가 사들일 수 있도록 하는 등 사업성 확보 방안을 마련할 계획이다.

금융위원회의 '지분형 주택금융'

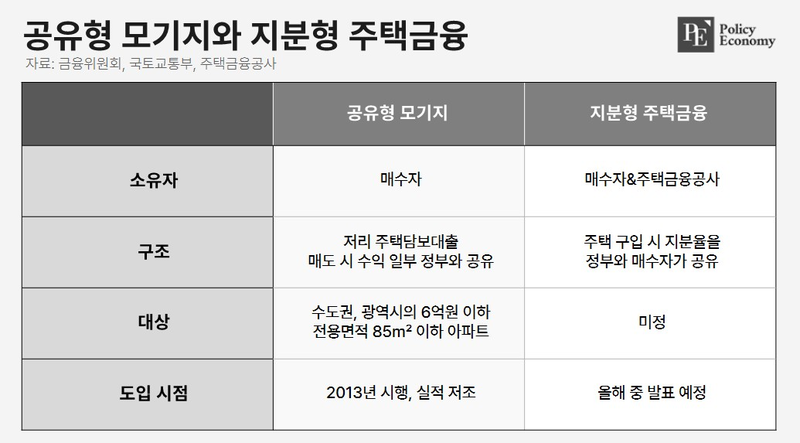

가계대출의 부동산 쏠림 현상을 완화하기 위해 움직이는 것은 국토부 만이 아니다. 금융위원회는 '지분형 주택금융'을 앞세워 문제 해결 방안을 모색하고 있다. 지분형 주택금융은 정책금융기관인 주택금융공사가 주택 매입 시 지분 투자자로 참여해 주택 매입자가 부채를 일으키지 않아도 집을 살 수 있도록 하는 방식이다. 집값을 100, 실소유주의 가용 자금을 50이라고 가정하면 나머지 50을 주금공이 지분으로 취득하는 것이다.

김병환 금융위원장은 한은·한국금융연구원이 지난 3일 개최한 정책 컨퍼런스에서 “그동안은 정책금융이 무주택자의 이자를 깎아 집 사는 것을 도와줬다”며 “이 방식이 가계부채를 관리하고, 거시 건전성 차원에서 바람직한 방식인지 고민하는 차원에서 지분형 모기지라는 대책을 준비하고 있다”고 말했다. 이어 “가계대출 규제를 강화하면서 가장 많이 받은 비판이 부모님에게 받을 것이 있는 사람들만 집을 살 수 있느냐는 것”이라며 “이른바 ‘영끌’을 하더라도 집을 살 수 없는 사람들이 있다”고 털어놨다.

김 위원장은 "지분형 주택금융을 이용하면 가진 돈이 많지 않은 주택 매입자도 과도한 대출 없이 집값 상승에 대한 이익을 나눠 누릴 수 있다"고 강조했다. 이어 “주금공 지분에 대해서는 이자보다는 낮은 사용료를 내게 될 것”이라며 “주택 매입자는 집값이 오르면 집을 팔면 이익을 반으로 나누고, 중간에 지분을 취득할 수도 있다"고 설명했다.

유사 제도의 실패 전례

다만 일각에서는 무작정 한국형 리츠와 지분형 주택금융의 효용을 기대할 수는 없다는 우려도 나온다. 앞서 도입된 유사 제도 '공유형 모기지'가 사실상 실패했기 때문이다. 지난 2013년 정부는 전월세 시장의 안정화를 목표로 공유형 모기지를 도입했다. 당시 공유형 모기지는 초저금리로 주거비 부담을 줄여주는 일종의 대출 상품이었다.

공유형 모기지는 한계가 명확한 제도였다. 국민주택기금(現 주택도시기금)의 재원을 활용한 탓에 '무주택 서민'이란 신청 대상의 범위를 확대하는 데 한계가 있었기 때문이다. 무턱대고 신청 대상을 넓힐 경우 기금의 부실을 촉진할 수 있다는 우려도 컸다.

기금의 자금 조달과 운용 기간의 미스매치도 문제였다. 통상 모기지는 신규 대출 금리가 기존 대출 금리보다 낮을 때 조기 상환이 이뤄진다. 수익 공유형 모기지라면 주택 가격 상승률이 높아야 조기 상환이 이뤄지는데, 자본 이득의 배분 구조상 조기에 상환할수록 기금에 내놓아야 할 수익 배분 비율이 높아지게 된다. 웬만큼 주택 가격이 오르지 않으면 조기 상환은 현실적으로 어려웠다는 의미다.

각종 한계에 부딪힌 공유형 모기지는 결국 유명무실한 제도가 됐다. 시장에서는 이 같은 공유형 모기지의 실패 사례를 '반면교사' 삼을 필요가 있다는 평이 나온다. 한 시장 관계자는 "한국형 리츠와 지분형 주택금융은 주택 시장 안정을 이끌어낼 수 있는 정책"이라며 "공유형 모기지라는 전례까지 존재하는 만큼, 제도 도입 이전 각종 문제를 보완할 만한 세부 사항을 철저히 검토할 수 있을 것"이라고 짚었다.