입력

수정

베트남, 미국발 관세 위기 25% 관세에도 GDP 6% 차질 기술 개발 및 내부 개혁 시급

본 기사는 VoxEU–CEPR(경제정책연구센터)의 칼럼을 The Economy 편집팀이 재작성한 것입니다. 원문 분석을 참조해 해석과 논평을 추가했으며 본 기사에 제시된 견해는 VoxEU 및 CEPR과 반드시 일치하지 않음을 밝힙니다.

작년까지만 해도 베트남은 글로벌 공급망 재편의 최대 수혜자였다. 대미 무역 흑자 1,230억 달러(약 172조원)로 역대 최고를 기록하며 중국으로부터 생산기지 이전을 서두르는 각국의 최우선 후보로 자리매김했다. 하지만 이 같은 성장이 베트남을 미국 정부의 표적으로 만들었다. 재점화된 보호무역 열풍 속에 미국은 포괄적 관세 조치로 베트남을 겨누고 있다.

베트남, 글로벌 공급망 재편 ‘최대 수혜자’

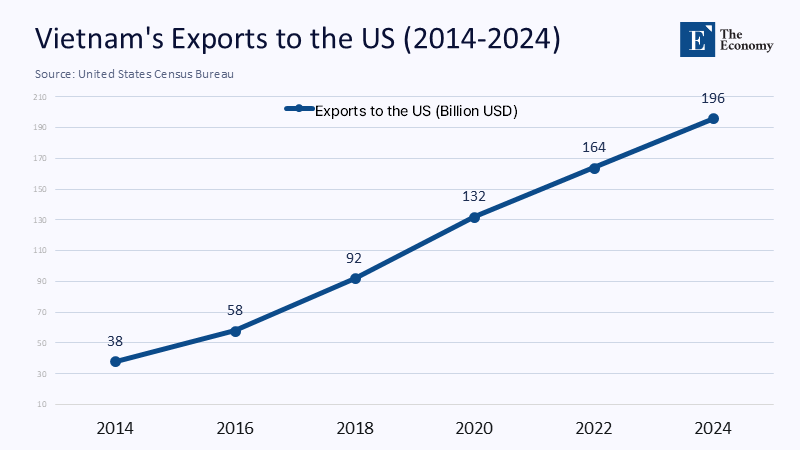

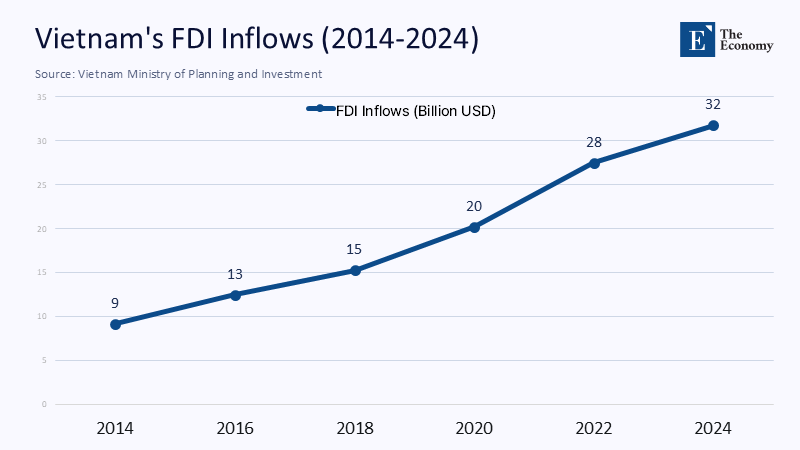

중국을 벗어나 공급망을 다변화한다는 ‘차이나 플러스 원’(The China Plus) 전략은 이제 ‘차이나 마이너스 0.7’(China-0.7, 중국 공급망의 70%를 대체)에 근접하며 베트남을 제조 강국으로 부상시켰다. 2014년 380억 달러(약 53조원)에 머물던 대미 수출은 해외 투자와 낮은 임금을 바탕으로 1,960억 달러(약 274조원)까지 급증했다. 삼성, 애플, 나이키 등 글로벌 기업들은 중국 대비 1/3 수준의 낮은 임금과 우호적인 무역 조건에 끌려 베트남을 글로벌 제조 기지화하고 있다. 그러던 베트남의 성장 추진력이 갑작스러운 역풍을 맞고 있다.

베트남의 성장은 미국의 시선을 피해 가지 못했다. 중국 항만을 통과한 이력이 있는 베트남 컨테이너들이 관세 회피 의심까지 증폭시켰다. 미국 의회도 베트남을 독립적인 무역 상대국이 아닌 중국 제품의 우회로로 간주하기 시작했다. 미국에 수출되는 베트남 전자제품 총액의 28%가 중국산 부품으로 구성된다는 사실이 밝혀지며 정치권의 비판도 격화됐다. 물론 이는 공급망의 복잡성을 무시한 측면도 적지 않다.

대미 무역 흑자 및 ‘중국 수출 우회’ 의혹으로 ‘관세 위기’

하지만 미국 내 인식 악화가 무역 정책으로 이어진다면 베트남에는 치명적이다. 미국이 2018년 중국에 했던 것과 같이 베트남 수출품에 25%의 균일 관세를 물린다면 베트남의 무역 수지는 245억 달러(약 34조원) 감소할 것으로 전망된다. 이는 베트남 국내총생산(GDP)의 6%에 해당하며 물류 및 서비스, 소비 부문으로 충격이 확대될 경우 연간 성장률을 지워버릴 수도 있다. 일자리 감소도 제조업과 서비스업에 걸쳐 50만 명에 이를 것으로 추산돼 베트남의 대미 무역 의존도를 짐작하게 한다.

관세 위협과 함께 베트남의 임금 경쟁력이 약화하는 것도 문제다. 평균 임금이 꾸준히 올라 월급 기준으로 인당 340달러(약 47만6천원)에 이르며 제조업체는 이미 인도 및 인도네시아 대비 60~80달러(약 8만4천원~11만2천원) 만큼 경쟁력을 상실했다. 경쟁국들은 면세 기간 부여와 각종 장려책, 규제 처리 기간 단축 등을 통해 공격적으로 투자자를 유인하고 있으며 글로벌 기업들도 이에 화답하고 있다. 대만의 폭스콘은 인도에서 시설을 확장하고 있으며 페가트론(Pegatron, 대만 전자 제품 제조 기업)은 인도네시아 생산 시설을 두 배로 늘렸다. 베트남에 중국 대비 경쟁우위를 선사했던 요소가 이제 위협으로 다가오고 있다.

첨단 산업 육성, 지재권 보호, 노동 정책 개선 ‘시급’

베트남의 미래는 가치 사슬 상단으로의 이동에 있다. 비용 경쟁력에만 의존하지 말고 디자인, 연구개발, 첨단 서비스 산업에 투자해야 한다. 물론 일부는 진행 중이다. 암코(Amkor, 반도체 제조사)는 16억 달러(약 2조2천억원)를 들여 현지에 테스트 시설을 열었고 시놉시스(Synopsys, 소프트웨어 기업)는 수천 명의 현지 직원들에게 교육훈련을 제공하고 있다. 빈패스트(VinFast, 베트남 전기차 제조업체)도 배터리 기술 혁신에 박차를 가하고 있다. 하지만 휴대폰을 제외한 첨단 제품이 전체 수출의 6%에 머물고 있어 경쟁국인 말레이시아 등에 뒤처진다.

따라서 정부의 신속한 정책 대응이 요구된다. 강력한 지식재산권 보호와 연구개발에 대한 세제 혜택, 5G가 지원되는 산업 지구 확대 등을 통해 고부가가치 기업들을 끌어들여야 한다. 최근 헤이그 시스템(Hague System, 다국적 산업디자인 등록 절차)에 가입하기도 했지만 법적 집행력은 전 지역에 미치지 못한다. 강력한 지식재산권 보호가 없으면 글로벌 기업들은 다른 대안을 고려할 것이다.

베트남 정부는 그간의 노동 정책도 재고해야 한다. 수년간 임금 인상률은 글로벌 경쟁력 유지를 위해 생산성 증가율 이하로 유지돼 왔지만 2019년 이후 생산성 증가율을 넘어섰다. 하지만 노동권 문제는 국제사회의 시험대에 올라 있다. 국제노동기구 협약 제87호(ILO Convention 87)를 준수하는 전면적 노조 개혁 없이는 EU-베트남 자유무역협정(EVFTA)과 환태평양경제동반자협정(CPTPP)하에 행해지는 EU 및 캐나다와의 무역이 차질을 빚을 수 있다.

임금 인상도 문제로만 여길 것이 아니다. 오히려 자동화와 기술 개발을 촉진할 수도 있다. 한국의 1980년대 경제 발전은 임금 인상에 따른 로봇 기술 투자에 힘입은 바 크며 임금 인상이 생산성 향상의 촉매제가 될 수 있다는 사례를 제공한다.

지역 협력과 무역 다변화 ‘생존 문제’

한편 베트남이 처한 상황은 아세안(ASEAN) 규모로 확대될 가능성도 있다. 2019년까지 아세안은 미국 제조업에서 차지하는 비중이 11%에 머물렀지만 베트남의 약진으로 17%까지 성장했다. 베트남의 성장이 멎으면 아세안의 대미 영향력도 축소될 것이다. 하지만 공급망 투명성과 디지털 통관 등에 대한 지역 차원의 기준을 정립한다면 위기를 기회로 바꿀 수도 있다. 중국이 갖지 못한 투명하고 다각화된 제조업 네트워크를 미국에 제공할 수 있기 때문이다. 물론 지역적 협력은 각국의 정치적 의지와 상당한 투자를 요하는 일이다.

마지막으로 베트남은 무역 다변화가 절실하다. 미국이 영원한 성장 동력이 돼줄 수는 없기 때문이다. 미국 액화 천연가스(LNG) 공급업체들과의 장기 계약을 통해 대미 무역 흑자를 줄이고 산업을 친환경화하는 것도 방법일 수 있다. 대유럽 무역은 상호 자유무역협정으로 성장하고 있으며 전자상거래(e-commerce) 부문은 2027년까지 400억 달러(약 56조원)에 이를 것으로 전망된다. 핀테크, 클라우드 컴퓨팅 등 디지털 서비스도 관세 장벽을 피할 수 있는 분야다.

빠른 시일 내에 결단력 있는 태도로 첨단산업을 육성하고 법과 제도를 글로벌 수준으로 업그레이드하며 지역 협력을 강화하는 것이 베트남의 살길이다. 실패한다면 중진국 함정을 영원히 벗어날 수 없을지도 모른다.

원문의 저자는 부람(Vu Lam) 뉴사우스웨일스 대학교(University of New South Wales) 캔버라(Canberra) 연구원입니다. 영어 원문 기사는 Vietnam faces the fallout of US trade volatility | EAST ASIA FORUM에 게재돼 있습니다.