미국 관세로 ‘정치까지 불안정’ 경제 발전과 민주주의 ‘동시 지체’ ‘중진국 함정’ 현실화 본 기사는 The Economy의 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다. 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령이 이달 인도네시아 수입품에 대해 19%의 일괄 관세를 부과하며 인도네시아는 충격과 혼란에 빠졌다. 하루 만에 루피아(rupiah)화가 폭락하고 주식시장에서 70억 달러(약 9조7,000억원)가 사라지는가 하면 민주주의에 대한 국민들의 신뢰도 7%P 하락했다. 무역으로 인한 충격이 빠르게 정치 불안정으로 전이하는 것이다.

Read More

중국 기업, 국가 산업정책 ‘실행 도구’ 정부가 ‘지분, 특혜, 보조금’으로 지배 정확한 대응 위해 지배구조부터 이해해야 본 기사는 The Economy의 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다. 포춘 글로벌(Fortune Global) 500에 속하는 중국 기업의 지분 84%가 사실상 중국 공산당-정부 소유라는 것은 경악을 금치 못할 일이다. 글로벌 목표를 내세우고 민간 기업 흉내를 내지만, 사실은 중국 정부의 산업정책 실행을 위한 공공-민간 네트워크와 다름없다는 것이다. 현재 서구의 교육이나 무역 및 규제 제도로는 대응은커녕 이해하기도 어려운 개념이다.

Read More

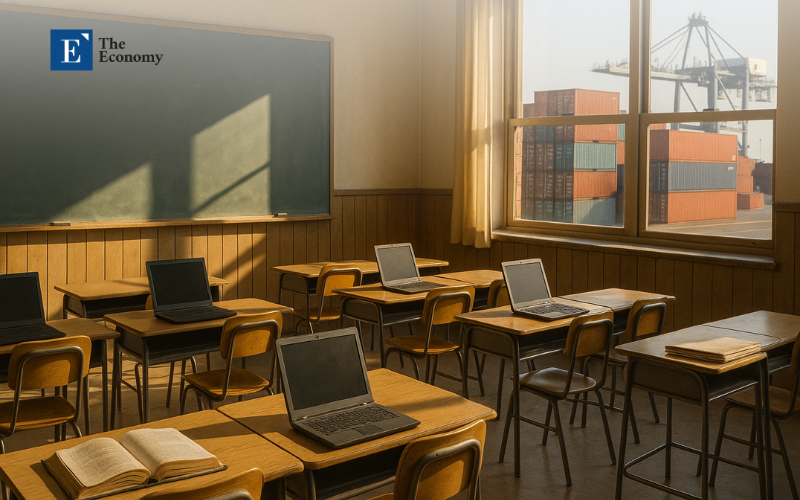

미국 관세로 아시아 교육 예산 ‘축소’ 최대 ‘12조 4,000억 원’ 예상 무역 협상에서 교육 문제 ‘함께 해결해야’ 본 기사는 The Economy의 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다. 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령의 고율 관세가 현실화하며 글로벌 무역 전쟁도 다음 단계를 향하는 듯하다. 하지만 관세 문제에서 뒤로 밀려 있는 중요한 분야가 있는데 바로 교육이다. 최근 연구에 따르면 미국의 관세 인상 조치는 아시아 국가들 대부분의 교육에도 치명적인 부작용을 초래할 것이라고 한다.

Read More

동남아, 작년 대미·대중 무역 ‘모두 성장’ ‘등거리 전략’이 거둔 성과 미중 갈등 속 ‘약소국의 길’ 제시 본 기사는 The Economy의 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다. 지금처럼 지정학적 동맹의 중요성이 강조되는 시기에 동남아시아 국가들이 보이는 모습은 이례적이다. 자주성을 유지한 채 서로 대치하는 두 강대국과 나란히 연합하는 것이 가능하다는 것을 입증하기 때문이다. 오히려 미중 갈등이 극에 달할수록 아세안(ASEAN) 국가들은 경제 및 교육 분야에서 양국과 협력을 확대하는 등거리(equidistance) 전략을 펼치고 있다.

Read More

미국 전면 관세 8월 시행 미국 내 ‘교육 비용 인상’ 우려 정부, 의회, 교육계 자구책 ‘마련해야’ 본 기사는 The Economy의 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다. 미국의 최고 40%에 이르는 전면적 관세 조치가 오는 8월 1일 시행 예정에 있다. 관세는 보통 경제 및 외교 문제 해결을 위한 수단으로 여겨지지만 그 영향은 교실과 학생식당, 커뮤니티 칼리지를 비롯한 교육 분야 전체에도 미친다. 최근 분석에 따르면 관세는 1년에 미국 경제 전체에서 1,100억 달러(약 151조원)를 증발시킬 것으로 예상되는데 이는 전국의 커뮤니티 칼리지에 대한 재정 지원을 끊는 것과 동일하다.

Read More

일본 선거 쟁점, ‘소비세 인하’ 이자 부담으로 정부 재정은 ‘악화 일로’ ‘단기 소득’ 대 ‘장기 안정’, 선택에 달려 본 기사는 The Economy의 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다. 일본 국민들이 이달 20일 참의원 선거를 앞두고 중대한 선택의 기로에 놓였다. 재정 안정을 위해 부담스러운 10%의 소비세를 유지할 것인지, 아니면 문제가 예상되는데도 세율 인하를 주장하는 포퓰리즘 정치인들의 손을 들어줄지에 대한 것이다. 인구 감소와 노령화, 국가 부채 증가라는 현실 속에서 일본인들이 어떤 선택을 할지 주목된다.

Read More

미국, 관세 수입 늘고 중국산 수입은 줄어 중국 우회 수출 동남아 ‘미운털’ ‘공급망 투명성 입증’ 현안으로 본 기사는 The Economy의 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다. 지난 5월 미국의 관세 수입은 무려 242억 달러(약 34조원)로 전년 대비 4배 증가했고 중국으로부터의 수입 물량은 43% 줄어들었다. 1946년 이후 한 번도 본 적 없는 관세율로 판단할 때 이는 중국에 대한 단순 보복 조치가 아니라 대치를 이용해 돈을 벌겠다는 의도로 보인다. 그리고 중국 상품의 우회 경로로 알려진 동남아시아는 가장 쉬운 공격 대상이다.

Read More

인도 공용어 지정 갈등, ‘답 없어’ 복잡한 지역 상황으로 단일 언어 ‘비현실적’ 인터넷 활용한 지역별 정책 실행이 ‘대안’ 본 기사는 The Economy의 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다. 400개를 넘는 다양한 언어가 존재하는 인도의 교육 시스템은 공용어 지정을 둘러싼 언어 간 세력 다툼에 갇혀 있다. 힌디어든 영어든 단일 언어로 국가를 통합해야 한다는 주장은 현실적이고 정치적인 반대에 부딪쳐 왔다. 그리고 수백만 명에 이르는 교사 부족 사태와 인터넷 서비스의 발달은 지금까지의 언어 정책을 재고해야 하는 상황이 왔음을 보여준다.

Read More

유럽 부가가치세 미징수액 ‘144조 원’ 수출 주도 국가가 겪는 ‘태생적 불리함’ ‘세제 개편’ 및 ‘전자 송장’ 통해 일부 해결 가능 본 기사는 The Economy의 연구팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는 데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다.

Read More

미국인 ‘갈수록 과학에 회의적’ ‘기존 가치’ 부정하면 ‘저항’ ‘사실 전달’보다 ‘관계 정립’이 중요 본 기사는 The Economy의 연구 팀의 The Economy Research 기고를 번역한 기사입니다. 본 기고 시리즈는 글로벌 유수 연구 기관의 최근 연구 결과, 경제 분석, 정책 제안 등을 평범한 언어로 풀어내 일반 독자들에게 친근한 콘텐츠를 제공하는데 목표를 두고 있습니다. 기고자의 해석과 논평이 추가된 만큼, 본 기사에 제시된 견해는 원문의 견해와 일치하지 않을 수도 있습니다. 데이터가 넘쳐 나는 세상인데도 과학을 회의적으로 보는 미국인이 늘어나고 있다. 무지 때문이 아니라 불신 때문이다. 조사를 보면 76%의 미국인이 과학자들에게 최소한의 신뢰는 가지고 있다. 하지만 1/4은 거의 또는 아예 믿지 않는다. 정보가 불충분해서가 아니라 제도와 사람을 신뢰하지 않기 때문이라고 한다.

Read More

일본, 생계 때문에 일하는 노년층 증가 ‘저임금 계약직 육체노동’이 대부분 노동 개혁 없이는 청년층 부담도 가중 본 기사는 VoxEU–CEPR(경제정책연구센터)의 칼럼을 The Economy 편집팀이 재작성한 것입니다. 원문 분석을 참조해 해석과 논평을 추가했으며 본 기사에 제시된 견해는 VoxEU 및 CEPR과 반드시 일치하지 않음을 밝힙니다. 일본의 노년층 고용률 증가는 성공 사례처럼 보인다. 65세 이상 노인의 1/3이 직업을 가졌다니 ‘생산적 노화’(productive aging)의 실현처럼 보이지 않는가? 하지만 실상을 알면 이야기는 어두워진다. 다수의 노년층 인구가 직업에 복귀한 것은 자발적이기보다 생계를 위한 것이고 대부분 저임금 육체노동인 경우가 많기 때문이다.

Read More

일본, ‘미국 그늘 벗어나기’ 유럽과 광범위한 협력망 구축 글로벌 불확실성 대비한 ‘보험’ 본 기사는 VoxEU–CEPR(경제정책연구센터)의 칼럼을 The Economy 편집팀이 재작성한 것입니다. 원문 분석을 참조해 해석과 논평을 추가했으며 본 기사에 제시된 견해는 VoxEU 및 CEPR과 반드시 일치하지 않음을 밝힙니다. 일본은 전후 대외 정책 기조를 선회해 미국에 대한 절대 의존에서 벗어남으로써 지금까지의 경제 안보 개념을 재정의하고 있다. 미국을 여전히 우방으로 두지만, 유럽과의 협력을 강화해 도널드 트럼프(Donald Trump) 대통령 재집권으로 인한 글로벌 불확실성을 최소화하려는 것이다.

Read More

미국, 관세 조치로 ‘글로벌 리더 지위’ 상실 신뢰, 선호도, 도덕적 권위까지 ‘모두 잃어’ 다극화 세계 질서 ‘본격화’ 본 기사는 VoxEU–CEPR(경제정책연구센터)의 칼럼을 The Economy 편집팀이 재작성한 것입니다. 원문 분석을 참조해 해석과 논평을 추가했으며 본 기사에 제시된 견해는 VoxEU 및 CEPR과 반드시 일치하지 않음을 밝힙니다. 미국의 갑작스러운 10% 일괄 관세는 당연히 글로벌 시장을 흔들었다. 동시에 그것은 미국이 글로벌 리더의 자리에서 내려오겠다는 선언이기도 했다. 과거와 같이 전쟁이나 경제 문제로 자리를 내준 게 아니라, 미국이 지켜온 가치를 스스로 포기했기 때문이다. 따라서 ‘해방의 날’이라고 부른 당일 발표는 미국 주도의 세계 질서가 중국을 중심으로 한 다극 체제(multipolar system)로 이동할 것임을 예고한 것과 다름없다.

Read More

트럼프 대통령, G7 정상회담 ‘이탈’ 미국 빠진 G7 위상, ‘브릭스’에 못 미쳐 역할 및 기대감 ‘바닥’ 본 기사는 VoxEU–CEPR(경제정책연구센터)의 칼럼을 The Economy 편집팀이 재작성한 것입니다. 원문 분석을 참조해 해석과 논평을 추가했으며 본 기사에 제시된 견해는 VoxEU 및 CEPR과 반드시 일치하지 않음을 밝힙니다. 지난 6월 16일 캐나다에서 열린 G7 정상회담은 도널드 트럼프(Donald Trump) 미국 대통령의 갑작스러운 이탈로 혼란에 빠졌다. 미국이 빠진 자리는 남은 6개국이 어떤 방법으로도 채울 수 없었고 정상회담은 상징적인 연례 모임에 지나지 않았다.

Read More

중국 ‘희토류 수출 제한’ 자국에만 ‘상처’ 관련 제품 수출 74% 줄고 공급망 이탈 가속화 전 세계, 기술 혁신으로 ‘자급자족’ 준비 본 기사는 VoxEU–CEPR(경제정책연구센터)의 칼럼을 The Economy 편집팀이 재작성한 것입니다. 원문 분석을 참조해 해석과 논평을 추가했으며 본 기사에 제시된 견해는 VoxEU 및 CEPR과 반드시 일치하지 않음을 밝힙니다. 미국의 경제적 압박에 대한 중국의 반격이 자국 산업에만 상처를 주고 있다. 지난 4월 중국 정부는 사마륨(samarium), 디스프로슘(dysprosium) 및 완성품 네오디뮴 자석(NdFeB magnets) 등을 포함한 핵심 희토류 광물에 대한 엄격한 수출 허가제를 도입했다. 위협을 느낀 미국 정부가 반도체 수출 제한을 누그러뜨리기를 기대했을 것이다. 하지만 해당 조치는 한 달 만에 중국 수출만 74% 줄이고 전 세계의 공급망 이탈을 가속화하고 있다.

Read More

미중 갈등 속 ‘스스로 살길’ 찾아 방위 예산 늘리고 우방국 확대 첨단 산업 투자로 ‘경제 자생력’ 확보 본 기사는 VoxEU–CEPR(경제정책연구센터)의 칼럼을 The Economy 편집팀이 재작성한 것입니다. 원문 분석을 참조해 해석과 논평을 추가했으며 본 기사에 제시된 견해는 VoxEU 및 CEPR과 반드시 일치하지 않음을 밝힙니다. 미국과 중국의 팽팽한 긴장 관계가 장기화하자 동남아시아는 새로운 길을 찾기로 했다. 한쪽만 편드는 일을 그만두고 조용히 ‘전략적 위험 분산’(strategic hedging)에 나선 것이다. 트럼프(Trump) 2기 행정부 출범으로 미국의 역할과 글로벌 전망이 불확실해진 가운데 아세안(ASEAN, 동남아시아 국가연합)이 적극적으로 자구책을 만들고 있다.

Read More

인도양 인프라 투자, ‘중국 패권’ 벗어나 ‘다각화’ 추구 스리랑카, 인도·아랍에미리트와 ‘협력 강화’ 몰디브, 모리셔스, 케냐도 합류 본 기사는 VoxEU–CEPR(경제정책연구센터)의 칼럼을 The Economy 편집팀이 재작성한 것입니다. 원문 분석을 참조해 해석과 논평을 추가했으며 본 기사에 제시된 견해는 VoxEU 및 CEPR과 반드시 일치하지 않음을 밝힙니다. 한동안 인도양은 남중국해나 대만 해협에서 벌어지는 것과 같은 힘겨루기에서 벗어나 있는 듯했다. 하지만 올해 들어 스리랑카가 인프라 투자에 대한 중국의 패권을 거부하면서 변화가 진행 중이다. 스리랑카는 중국의 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)를 떠나 파트너십 다변화와 동맹 구축에 나섰다.

Read More

일본 원폭 피해 두 도시, 복구 방식 ‘달라’ 평화주의 상징 vs 문화 산업 도시 ‘비전과 스토리텔링의 중요성’ 본 기사는 VoxEU–CEPR(경제정책연구센터)의 칼럼을 The Economy 편집팀이 재작성한 것입니다. 원문 분석을 참조해 해석과 논평을 추가했으며 본 기사에 제시된 견해는 VoxEU 및 CEPR과 반드시 일치하지 않음을 밝힙니다. 1945년 8월 히로시마와 나가사키는 인류 역사상 원폭 피해를 겪은 최초이자 유일한 도시가 됐다. 그런데 처참한 잿더미에서 회복하기 위해 두 도시가 취한 방법은 완전히 달랐다. 위기 후 도시 재건과 정체성 구축을 고민하는 다른 도시가 있다면 이들의 이야기를 참고해 보자.

Read More