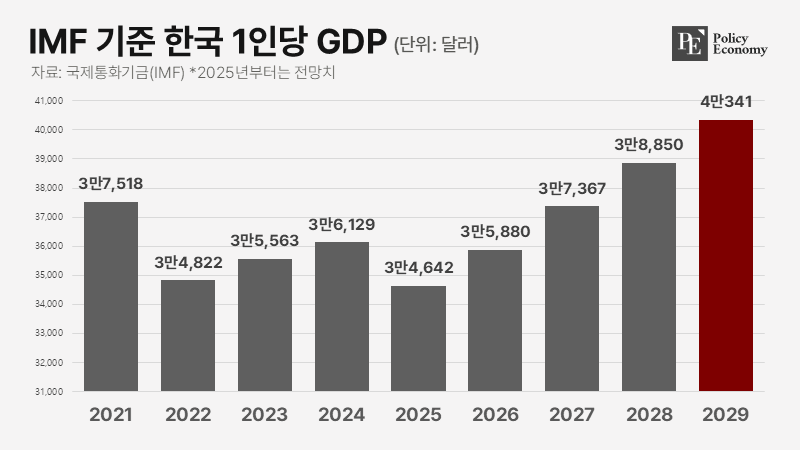

“최악의 저성장 궤도 진입” 한국 1인당 GDP ‘4만 달러 시대’ 2년 더 멀어진다

입력

수정

IMF, 4만 달러 돌파 시점 2년 늦춰 韓 1인당 GDP, 내년 대만에 역전 전망도 “내수침체-관세탓, 새성장 동력 필요”

한국이 4년 뒤에야 1인당 국내총생산(GDP) 4만 달러(약 5,760만원)를 달성할 수 있을 것이라는 국제통화기금(IMF)의 전망이 나왔다. 6개월 전만 해도 4만 달러 달성 시점이 2027년이었으나 이를 2029년으로 늦춘 것이다. 국내 정치 불확실성과 대외 관세전쟁 등의 영향을 반영한 것으로 풀이된다.

한국 GDP, 4만 달러 ‘빨간불’

29일 한국은행 등에 따르면 IMF는 22일 발표한 ‘세계경제전망’ 보고서에서 올해 한국의 1인당 GDP를 지난해보다 4.1% 감소한 3만4,642달러로 추정했다. IMF에 따르면 한국의 1인당 GDP는 2020년 3만3,653달러에서 2021년 3만7,518달러로 늘었다가 2022년 3만4,822달러로 줄었다. 이후 2023년 3만5,563달러, 작년 3만6,129달러 등으로 증가했으나 올해는 다시 감소할 것으로 예상됐다.

4만 달러 돌파 시점은 4년 뒤로 전망됐다. 내년 3만5,880달러, 2027년 3만7,367달러, 2028년 3만8,850달러 등으로 완만하게 증가하다가 2029년 4만341달러를 기록할 것으로 예상됐다. 앞서 IMF는 작년 10월에 낸 보고서에서 올해 3만7,675달러, 내년 3만9,321달러를 거쳐 2027년 4만1,031달러로 증가하면서 단숨에 4만 달러를 넘길 것으로 예상했다. 하지만 반년 전과 비교해 4만 달러 진입 시점이 2년 늦어졌다.

IMF는 또 한국의 1인당 GDP가 내년부터 대만에 추월당할 것으로 전망했다. 한국과 대만 모두 수출 의존도와 대미(對美) 수출 비중이 높다는 공통점이 있지만 반도체, 자동차, 철강 등 주력 산업 대부분이 관세의 영향 아래 놓인 한국의 타격이 더 심할 것이라는 관측이다. IMF의 전망에 따르면 내년부터 한국이 대만에 줄곧 뒤처지다가 2030년에야 한국의 1인당 GDP(4만1,892달러)가 대만의 1인당 GDP(4만1,244달러)를 재역전한다.

‘2.2→2.0→1%’ 韓 성장 전망 수직낙하

이번 IMF의 경제 전망은 앞서 발표한 IMF의 국가별 경제성장률과 맞물린 수치다. 지난 27일 IMF는 우리나라 경제 성장률 전망치를 2.0%에서 1.0%로 하향했다. 올해 초까지만 해도 IMF는 올해 2.2%의 성장을 전망했다. 그러나 미국 도널드 트럼프 행정부가 출범 직후부터 보호무역주의 정책을 펼칠 것이라는 우려가 불거지자 취임 직전인 1월 17일 전망치를 2.0%로 하향했다. 이어 트럼프 행정부가 품목별 관세를 시행하고, 한국에 대한 25% 상호관세 부과를 발표한 이후 IMF의 성장률 전망치는 반토막이 났다.

IMF뿐 아니라 주요 기관들의 전망치 역시 2% 초반에서 1% 중반까지 내려왔으며, 1% 내외 수준까지 추가 하향을 진행하고 있다. 한은은 지난해 11월 1.9%에서 지난 2월 1.5%로 전망을 낮췄고, 다음 달 수정 경제전망에서 추가 하향 가능성을 시사한 상황이다. 경제협력개발기구(OECD)도 지난 3월 전망치를 2.1%에서 1.5%로 내렸으며, 한국개발연구원(KDI) 역시 2.0%에서 지난 2월 1.6%로 하향했다.

글로벌 투자은행(IB)과 국내외 금융기관에서는 1% 이하의 전망도 속속 등장하고 있다. 블룸버그 이코노믹스는 0.7%, 씨티그룹과 ING는 각각 0.8%, JP모건은 0.7%의 성장률을 제시했다. 관세 폭풍 공포는 글로벌 경제 전반을 뒤덮고 있지만, 대외 의존도가 큰 한국은 유독 더욱 심각한 타격을 받을 것으로 전망되고 있는 실정이다.

외환위기 때도 없었던 장기 제로 성장

더욱이 경제 타격 우려는 상호관세가 본격적으로 시행되기도 전인 1분기부터 현실화되고 있다. 한은에 따르면 올해 1분기 한국 실질 GDP는 전기 대비 0.2% 역성장했다. 분기 성장률은 지난해 1분기 1.3% 깜짝 증가한 뒤 2분기 -0.2%로 떨어졌다가 3·4분기에 각각 0.1%에 그쳤다. GDP가 네 분기 연속으로 0.1% 이하 증가를 기록한 것은 사상 처음이다. 뿐만 아니라 1분기 실질 국내총소득(GDI)도 0.4% 감소한 것으로 집계됐다. 지난해 2분기(-1.2%) 이후 세 분기 만에 마이너스 성장을 기록했다.

이 같은 저성장 국면은 과거 대규모 경제·금융 위기 때도 경험하지 못했다. 1997년 외환위기 당시엔 세 분기 연속 마이너스 성장을 한 후 네 번째 분기(1998년 3분기)에 2% 고성장을 기록했다. 2003년 신용카드 대란, 2008년 글로벌 금융위기, 2020년 코로나19 사태 당시에도 성장률은 한두 분기 뒷걸음질한 뒤 큰 폭으로 반등했다.

이코노미스트들은 “한국 경제의 활력이 눈에 띄게 떨어지고 있다”(이승훈 메리츠증권 연구원)고 입을 모은다. 고령화와 가계부채로 중산층 소비 여력이 빠른 속도로 줄고, 경쟁 심화로 자영업과 소상공인의 실질 소득도 감소하고 있어서다. 글로벌 무대에서 경쟁하는 한국 기업 경쟁력이 후퇴하고 있는 것도 구조적 문제점으로 여겨진다.

한은도 이런 구조적 문제를 인정하고 있다. 이동원 한은 경제통계 2국장은 가계부채 증가와 고령화로 소비가 둔화하는 점을 거론하면서 “내수가 과거처럼 성장에 제대로 기여하지 못하고 있는 것은 사실”이라고 했다. 현재 상황을 경기침체 초입기로 보는 전문가도 적지 않다. 안동현 서울대 경제학부 교수는 “경기침체는 일반적으로 분기 GDP 증가율이 두 분기 또는 세 분기 연속 역성장하는 경우를 말한다”면서도 “우리나라 잠재성장률(1.8%) 수준에 비해 지나치게 낮은 성장률이 장기간 이어지고 있는 상황을 고려하면 이미 경기침체가 시작됐을 가능성도 의심해야 한다”고 전했다.