[기자수첩] 최저임금 논의도 후진국 수준 벗어날 때 됐다

최저임금회의장, 예년처럼 고함지르다 불만 터뜨리며 뛰쳐나가는 위원들 또 등장

전문성·토론 문화 결여된 채 같은 말만 반복하는 회의, 후진국 수준에서 벗어나야

노동자의 노동생산성 낮은 상태에서는 임금 협상력 생길 수 없다는 지적

최저임금제 없이 노동생산성 높여 사측과 대등 협상하는 북유럽 3국 모델 참고해야

올해 최저임금 논의도 예년과 다를 바 없었다. 전국민주노동조합총연맹 관계자들은 목소리를 높이다 불만이 가득 찬 표정으로 퇴장했고, 그걸 말리지도 않고 물끄러미 바라보던 위원들은 지친 표정으로 술 마신 사람들처럼 새벽 늦게까지 했던 이야기를 또다시 수백번 반복하기만 했다. 그러다 시간이 늦었다며 위원장이 나서서 표결을 요청하고, 처음 회의장에 들어오기 전부터 했던 생각대로 투표를 하고는 내년 최저임금이 결정됐다.

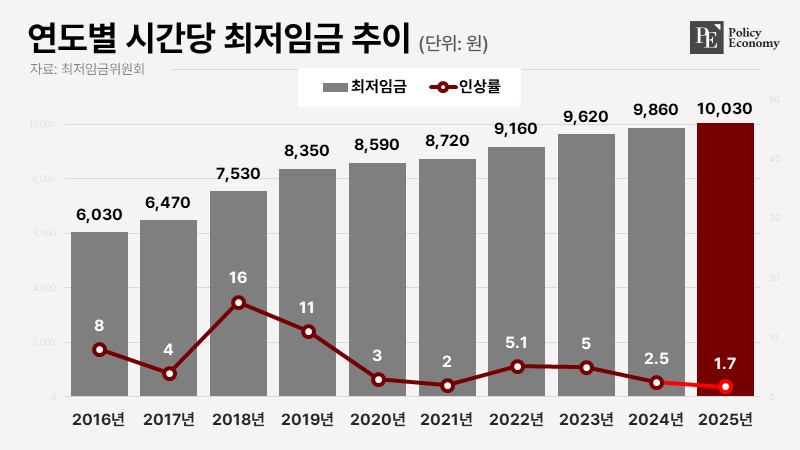

12일 새벽, 10년 전부터 노동계가 외치던 대로 1만원의 벽을 넘어 10,030원으로 결정이 됐음에도 노동계 관계자들의 표정은 어두웠다. 한 노동계 위원은 회의장을 나가면서 ‘물가가 얼마나 올랐는데…’라며 혼잣말을 읊고 나가기도 했다. 새벽 늦은 시간까지 서로 듣지 않는 토론을 했던 탓에 지쳤는지 아무도 상대방에게 관심이 없고, 기자들만 바쁘게 속보 기사를 올리고 있을 뿐이다. 그렇게 우리나라 경제 상황을 좌우할 수 있는 가장 큰 숫자 중 하나가 결정됐다.

중앙은행 금리와 정부 예산은 국내 최고 전문가들이 모여서 결정하는데

최저임금이 결정되기 하루 전인 11일 오전, 한국은행에서는 이창용 총재가 또 다시 정책 기준 금리를 3.5%에 동결하겠다고 발표했다. 고금리에 국민들이 신음한다는 이야기가 나온지 2년째고, 그 사이 투자금이 말라 수많은 벤처기업들이 무너졌다. 그러나 아무도 한국은행의 기준 금리 결정장에 뛰어들어 고성을 치고, 화가 난다며 자리를 박차고 나가고, 새벽 2시가 넘어서까지 토론하지 않는다. 24시간 사이에 국가의 명운을 가를 수 있는 2개의 중요한 수치가 결정됐는데, 둘의 결정 방식은 너무도 달랐다.

한국은행 금융통화위원회(금통위)에 배정된 한은 직원들은 입사시험 당시부터 최상위 성적이었던 인재들이다. 과거 금통위 위원들 중 일부가 대통령과 같은 교회 출신이라는 이유로 선정되는 등 역량이 부족한 낙하산도 있었지만, 금통위 직원들은 한국 사회가 뽑을 수 있는 최고의 엘리트 집단이라는 데 이견이 없을 것이다.

매월 둘째 주 목요일 오전에 열리는 금통위 회의를 위해 직원들은 한 달 내내, 최소한 마지막 1주간 밤을 새는 경우가 허다하다. 그 정도 수준의 엘리트들이 밤을 새워 자료를 준비하는 집단은, 연봉을 수억씩 주고 S대가 학벌에 밀려서 승진을 못한다는 농담이 나오는 외국계IB, 외국계 전략컨설팅, 일부 최상위 법무법인 정도에 불과하다. 내부 직원들은 이렇게 조잡하게 만든 자료로 나라의 경제 상황을 좌우할 수 있는 엄청난 숫자가 결정된다는 사실에 자괴감을 보이는 경우도 있지만, 1개월에 한 번도 아니고 1년에 한 번 결정되는 최저임금 회의와는 비교 불가능한 수준의 전문성이 담겨 있다.

금통위원들도 회의록이 모두 공개되기 때문에 엉뚱한 발언을 하지 않도록, 직원들에게 엉뚱한 자료 요청을 해서 ‘낙하산’이라는 소문이 나지 않도록 하기 위해 많은 고민을 담아 회의에 참석한다. 노벨상을 노리는 학자들의 논문 토론 수준은 아니지만 회의도 높은 전문성을 갖춘 위원들의 토론답게 전문용어 투성이다.

1년에 한 번 결정되는 정부 예산도 기획재정부 실무자들의 수십년간의 내공이 담겨 있는 일종의 방대한 보고서다. 현장 사정을 하나하나 다 따져가며 예산을 배정하기는 어렵지만, 최소한 내년 세수 예측이 심하게 틀렸을 때 ‘옷을 벗을 각오’를 해야 된다는 책임감이 세무 분과 관계자들에 사이에 깔려있고, 더 많은 예산을 요구하는 각 부처와 논의 담당인 사무관들은 부처별 사정을 가늠하기 위해 최선을 다한다. 무시했다는 불평이 부처에 명함 돌리러 들어갔던 기자들 귀에 들어가면 재경행시 성적에 관계없이 한직으로 밀려날 수도 있기 때문이다.

최저임금의 가장 큰 잣대는 생활 수준 유지일까, 노동생산성일까?

지난해 8월 국회 예산정책처의 발표에 따르면 2022년 한국의 노동생산성은 OECD 38개국 중 33위다. 한국보다 더 노동생산성이 낮은 OECD 국가는 그리스, 칠레, 멕시코, 콜롬비아에 불과하다. 디지털 전환 도입이 늦어 시간만 많이 투입하고 고루한 방식으로 업무가 진행된다고 전 세계적으로 놀림을 받는 일본이 시간당 생산성 기준 53.2달러(ppp)였을 때 한국은 49.4달러였다. 그런 일본도 서유럽 평균의 절반 남짓으로, 동유럽 국가들이 일본보다 생산성이 더 높은 것으로 나타났다.

더 안타까운 사실은 한국의 노동생산성 성장이 거의 정체돼 있다는 것이다. 우리나라 전 산업의 노동생산성 지수를 2015년을 100으로 정했을 때, 2021년 107.8, 2022년 110.2에 불과하다. 7년간 겨우 10% 성장한 것이다. 그 7년 동안 우리나라 최저임금은 5,580원에서 9,160원으로 무려 64.2%나 뛰었다. 물론 2015년의 최저임금이 노동생산성에 비해 지나치게 낮았다고 주장할 수 있으나, 2022년 최저임금을 노동생산성으로 나눈 수치를 비교해 보면 한국은 OECD 38개국 중 최하위로 떨어진다. 최저임금을 주면서 고용할 수밖에 없는 소상공인들 입장에서 한국의 경영 환경이 매우 나빠졌다고 느끼는 상황에 납득이 가는 부분이다.

지난 10여 년간 최저임금이 2배 가까이 뛰면서 결국 최저임금을 맞춰주기 어려운 소상공인들은 법을 어기고 임금을 낮춰 지급하다 법적 소송에 휘말리거나, 1인 업체, 가족 업체로 전환했다. 노동계의 주장대로 최저임금을 결정하는 가장 큰 잣대가 생활 수준의 유지였다면, 최저임금을 받고 있는 근로자분들께는 정부의 생활 보조금이 지급돼야지, 고용 요건을 못 맞추는 소상공인들의 주머니를 털어서는 안 된다는 목소리가 나올 수밖에 없다. 최소한의 생계를 보장한다는 최저임금제 도입 취지에 맞추려다가 소상공인들의 최저임금을 못 맞추는 상황에 몰릴 판국이다.

건설업은 노동 단가가 너무 뛰어서 수지가 안 맞는다는데

최저임금이 1만원을 넘느냐 여부를 두고 최저임금위원회 위원들과 기자들이 새벽 늦게까지 잠을 잊고 토론을 이어가고 있는 현장과 너무나 대조적인 곳들이 있다. 건설 현장에는 일당 30만원에도 인부를 구하지 못해 일정이 지연되는 경우가 부지기수다. 오전 7시부터 오후 3시까지 일을 하고, 중간에 점심시간도 지키는 분들인데, 최저임금 규정대로라면 하루 10만원을 벌기 쉽지 않은 일용직 근로자분들이다. 그런데 건설업자들이 일당 30만원에도 인부를 구하지 못하는 걸 아는 인부들은 더 높은 가격을 부른다. 몸을 쓰는 일이라며 대단치 않은 전문성이라고 폄하할 수 있겠지만 경력 5년, 10년이 쌓이면서 특정 분야의 전문가가 된 덕분에 완성도를 더 높일 수 있게 됐고, 시장은 더 높은 값을 지불한다.

최근 건설업계에는 고금리와 더불어 원자재 가격 및 인건비 상승으로 재건축 비용을 재산정해야 한다며 조합들과 분쟁이 일어나는 경우가 잦아졌다. 협상장에서도 항상 일당 25만원이던 인부를 35만원을 줘도 못 구하는 상황이 됐다는 이야기가 심심찮게 나온다. 한국인 인부를 구하지 못해 조선족을 채용하는 경우가 늘었고 최근 들어서는 몽골인이나 아랍인들도 건설 현장에서 흔히 볼 수 있다.

최저임금으로 다투지 않는 건설 노동 시장은 공급 부족 탓에 노동비가 계속 인상된다. 노동생산성이 높아지면 임금은 더 인상된다. 한국 청년들은 힘든 일이라고 하지 않고, 어떻게든 복지가 탄탄하게 갖춰진 유명 대기업에만 취직하겠다고 취업 재수, 삼수를 거듭하며 최저임금을 주는 ‘알바’를 전전하고 있는 사이에 한국 청년들이 외면한 직군은 노동자 우위의 시장이 된 것이다.

최저임금, 전문성 갖춰서 결정하는 방법은 없을까?

최저임금이 임금의 기준이 되는 시장은 인력 공급이 넘쳐나지만 필요한 역량이 대단치 않은 업무인 경우가 많다. 고용주들도 영세한 경우가 대부분이다. 10원을 안 아끼면 굶어야 하는 고용주와 10원을 더 받아야 굶지 않을 수 있는 구직자들 사이의 투쟁의 현장이 바로 최저임금위다. 국가의 중요한 정책 결정인데도, 전문성은 온데간데없고, 10원에 목숨을 거는 분들 간의 고성의 말다툼으로 숫자가 결정된다. 왜 근로자들은 최저임금보다 훨씬 더 많은 급여를 주는 일을 찾으려 하지 않고, 왜 소상공인들은 최저임금도 못 주면서 고용을 하려고 할까? 왜 10원을 더 받으려고 하면 돈을 내는 사람이 날 해고할 것이라는 생각은 하지 않고, 왜 10원을, 아니 100원, 1,000원을 더 줘서 뽑을 수 있는 생산성 높은 직원들 위주의 사업으로 바꾸려고 하지 않을까?

복지 천국으로 불리는 북유럽의 덴마크, 핀란드, 스웨덴은 최저임금제에 정부가 나서서 반대한다. 유럽연합(EU) 집행위원회가 EU 전체에 적용되는 최저임금제를 도입하려다 결국 북유럽 3국의 반대에 좌절된 적이 있다. 국내 노동계가 꿈꾸는 복지천국이지만 그들은 최저임금제로 생계를 보장받으려고 하지 않고, 사업장마다 노사가 합의한다. 특정 사업장이 업무 강도 대비 임금을 낮추면 바로 이직을 해버리기 때문에 사회적으로 합의된 수치가 시장에서 결정되고, 노사 협의도 새벽까지 마라톤협상이 아니라, 노동생산성에 대한 양측의 판단을 교환해서 결정한다.

노동자들의 생산성이 매우 높기에 가능한 일이다. 노르딕 3국에서도 아랍계 이민자들은 낮은 임금에 허덕인다. 생산성이 현지 출신 대비 매우 낮기 때문이다. 노조는 결정된 수치가 불만이면 이직을 해버리면 되기 때문에 ‘투쟁’ 관점에서 협상에 임하는 것이 아니라 사측의 주장을 이해하고 자신들의 정보를 전달하기 위해 협상에 참여한다. 국내 노동계가 노르딕 3국의 복지 천국을 원한다면 목소리를 높이다 토론 중 밖으로 뛰쳐나갈 것이 아니라, 북유럽 방식의 노사 협의를 배우고 따라 해야 하지 않을까?